浪漫的故事~菲律賓來的萬益嘉用愛編織出西拉雅語言的搖籃

新化區的中興林場後山,這一處小低谷有著綠塘和幾戶相聚的人家,迴盪在小綠谷間的是酷暑的蟬鳴,一片鬱鬱山林除了是不少愛山人心目中的美好花園,同時也是西拉雅文化的復甦之地。在口埤與九層嶺一帶的聚落間,擁有特殊姓氏的人們-哀、萬、穆、標…,相傳這些姓氏的來源,是他們的祖先以過去的族名尾音來命名,彷彿是西拉雅族人們緊緊握在手中的掌紋,即便經過文化融合,但一攤手就能是相視而笑的默契,接著再對上彼此深邃的眼眸,遙遠的故事成為眼下的你我,這樣的浪漫也發生在今天拜訪的萬益嘉身上,只是他的相識不在這裡而是在菲律賓的土地上。

若是在綠谷西拉雅遇上了萬益嘉,親切的台語一劈頭就是問上:「呷飽未?」同樣古銅的皮膚和大大的眼睛,馬上就能猜想到他是在地的西拉雅人,殊不知,他快語地繼續用流利的台語說上:「我甲你共,我不是遮(tsia)的人喔!我是菲律賓人。」那是初次相遇的情節,在還沒完全地反應過來,下一次的見面時刻,萬益嘉是站在舞台上的指揮家,相對於陌生的華語,他倒是能熟練地用台語喊著「一、二、三,開始,遮愛較慢咧喔!」那反差的模樣著實令人好奇,於是在蟲鳴的夏日裡,和萬益嘉相約在綠谷西拉雅聊聊他與台南的緣分。

在神與愛裡遇見台灣

來自菲律賓的萬益嘉(Edgar L. Macapili),是位音樂工作者,擁有專業的指揮、聲樂背景,也是位作曲家,音樂對他而言就是自然而生的語彙,這樣流動的語言讓他得與自己的信仰對話,同時也在神學中遇見了來台灣的緣份。

在菲律賓的家族裡,萬益嘉是最小的兒子,雖然父母親很早就不在他身邊,但天性樂觀也順流著信仰給他的力量,讓他選擇進入神學院就讀,但人生總是有著一股自然心生的嚮往,唸完神學院發現自己想做的並不是傳教士,於是選擇了繼續在亞洲神學音樂學校裡進修音樂,修習將熟悉的文字化為音符成為讚美生命的詩歌,也學習打開耳朵聆聽觀察的指揮專業,指揮家調控著一個樂團的樂曲進行,然而意外闖入生命的命運交響曲,是25歲的人生遇到了來自台灣的萬淑娟。

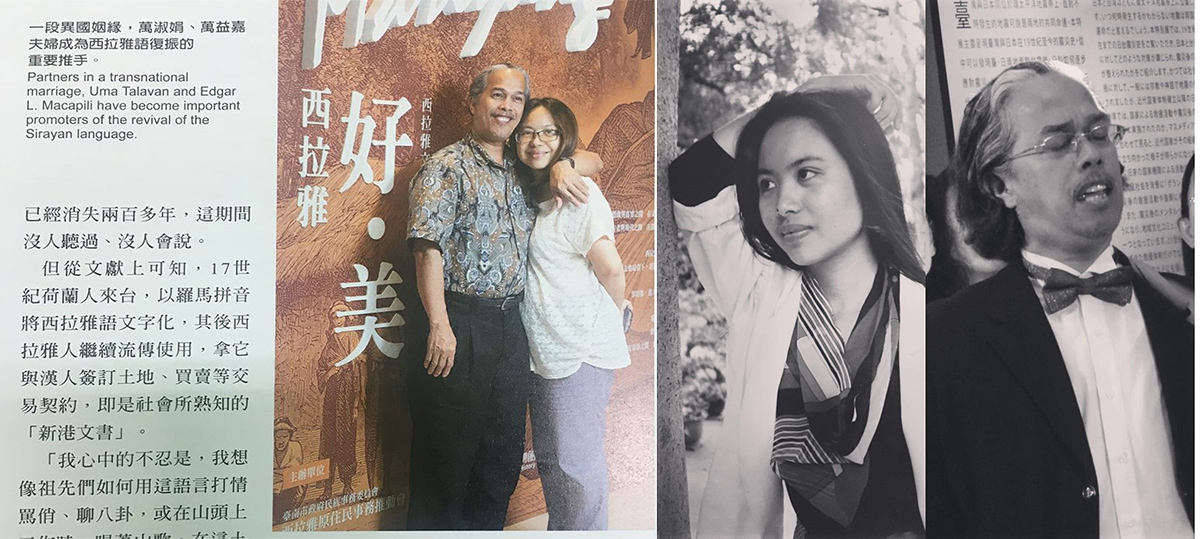

到底是如何愛上了來自台灣的女孩,也下定決心要跟著她回到家鄉呢?萬益嘉笑而不語倒是開始滑著手機,接著將一位濃眉大眼女子的照片推到我們眼前,開心地笑著說:「若是你,看到這款的美女,難道不會想認識她或追求她嗎?」笑著「曬妻」的萬益嘉依然濃情地收藏初識時的照片。雖然笑談那一見鍾情,但萬益嘉說決定與她攜手的重要原因,也是彼此對生命的價值觀如此相似而無需多言。彷彿命運的安排,兩人決定互許一生,而似乎也回應著西拉雅母系社會的文化,萬益嘉就這樣「入贅」到了台灣,也將自己的姓氏跟著妻子的家人。

返家學習第五個外語

編織家庭的路程也是一趟跨海的旅程,1992年,萬益嘉與妻子回家,回到台灣台南的新化九層嶺,一住就是三十年。有沒有感到辛苦的時候呢?似乎是所有的新移民總會遇到的文化衝擊,萬益嘉認真回想,說道:「會記得前三年的法律,好像不太歡迎新移民…加上要適應文化啦、語言啦,還有各種習慣,是不會感到很辛苦,只是偶爾會想家…」

剛開始來台南,許多事情都要重新習慣,不同的文化、待人處事的方法,尤其最困難的便是溝通,談到語言學習對萬益嘉來說並不陌生,在使用多重語言的菲律賓土地上,他熟悉英語、西班牙語和南島語系的宿霧語…等,面對不同的語言切換自如,一直到現在萬益嘉總是習慣使用台語和家人溝通,對於華語倒是不那麼熟悉。

談到那段如嬰兒重新習語的時光,萬益嘉分享了可愛的故事:「最一開始學會的台語就是呷飯和平安!」萬淑娟的家人面對這位語言如嬰兒的新家人,他們的做法也相當盛情可愛,他們將羅馬拼音的台語單字貼在生活的各個角落-將「i̍k-king」貼在浴室門口、「toh-á」貼在餐桌的桌邊,就這樣,萬益嘉牙牙學語地開始了人生中的第五個外語-「台語」。

「很多無辦法『講』的地方,就靠感情囉,還有愛笑的眼睛!」萬益嘉比了比眼角,在口罩後方露出笑彎的眼睛,在友善而單純的部落哩,萬益嘉逐漸找到了自己與台南共處的方式,而原本難解的思鄉情節,也在有了孩子之後出現了轉變,當自己的孩子出世,他也發現自己真正的屬於了這裡,台灣也成為了自己的第二個家。

語言連接血液裡的靈魂

信仰在萬益嘉的故事中佔有一席之地,除了與妻子的相遇之外,也賦予他生活的工作-像是擔任教會的指揮與神學院的教職…等,然而最驚人的便是這份信仰讓他重新復甦了一個曾經死去的語言。

1990年代,台灣民主運動及原住民運動風起,萬淑娟的家人們投入復甦西拉雅文化的運動工作,其中代表的人物就是萬淑娟的父親-萬正雄長老,當時已被聯合國教科文組織列為「死語」的西拉雅語,當地已經沒有人可以使用它,只知道流傳下的幾個零碎的單字還有傳唱的幾句歌謠,讓即便知道自己是西拉雅族的他們,也面臨無從開始的困境。

直到2002年,一位成大的教授帶著《馬太福音》前來,這本珍貴的史料成為了消失200年的語言復甦的開端。台灣的荷蘭統治時期,傳教士們來台宣教,沒有霸道又硬性地抽去在地語言,反而將當時的語言努力文字化,以羅馬拼音學習在地語言,讓自己與這塊土地融合。萬正雄說:「一開始我們拿到這本福音,一邊是荷蘭文一邊是西拉雅的羅馬拼音,看了很激動,但說實在我們失去這個語言太久,也根本無從讀起,是因為有Edgar!我們才能讀懂的。」

當萬益嘉看到馬太福音上的文字,並能讀出和解釋時,讓萬淑娟一家人感到無比的激動,萬益嘉則說:「這就很像是我媽媽那邊使用的語言。」後來也有研究指出,萬益嘉母親所居菲律賓群島的BISAYA和台灣的SIRAYA使用的語言相當相似。彷彿是千年前的約定似的,這樣的故事,也無法用過多的語言去闡述它的神奇,一位來自菲律賓群島的音樂家,因為相愛遇見了西拉雅文化,卻也成為了復甦這個語言的重要關鍵。萬益嘉也說道:「現在世界上很多的原住民,都在找自己的語言,這是一種世界的流動,大家都想要找到自己的根,我覺得這樣是很棒的事情。」

回到土地關於傳承與孩子

在復甦語言的故事裡,彷彿成為了一個傳奇,但回到新移民的日常裡,面對文化有種難以言喻的孤獨感也許存在。談到多元文化,萬益嘉說:「文化、音樂、藝術和語言,都是人性很自然的反應,不同文化的交織才是美的,我們也更應該去欣賞這樣不同的美。」在信仰的語言裡,萬益嘉認為是神讓多元文化存在,就是要人們去看見這樣的美麗,若是多元的文化消逝了,那麼就得去向創造者好好解釋一番了!

而面對孩子與未來的議題,萬益嘉對這樣的多元文化非常有經驗,因自己的父親是西班牙人,在當地也得說不同的語言,長得模樣沒有非常「菲律賓」也沒有那麼「西班牙」,介於中間,卻也溫和地融合了彼此,他的三個孩子都姓萬,都一起生活在九層嶺,孩子們吸收了這樣的協調感,對於自己多元的身分感到認同,他也認為這是很棒的事情,萬益嘉說:「我只是他們的父親,但他們是他們自己!他們可以選擇自己的身分認同和價值。」他與孩子們在社群上會使用西拉雅語言溝通,一家人對於西拉雅文化也有深深的認同,最美的溝通不是使用了曾經死去的文化,而是對彼此敞開了心懷,用開放而溫和的心,攜手活在當下。

(撰文/攝影◆張捷)